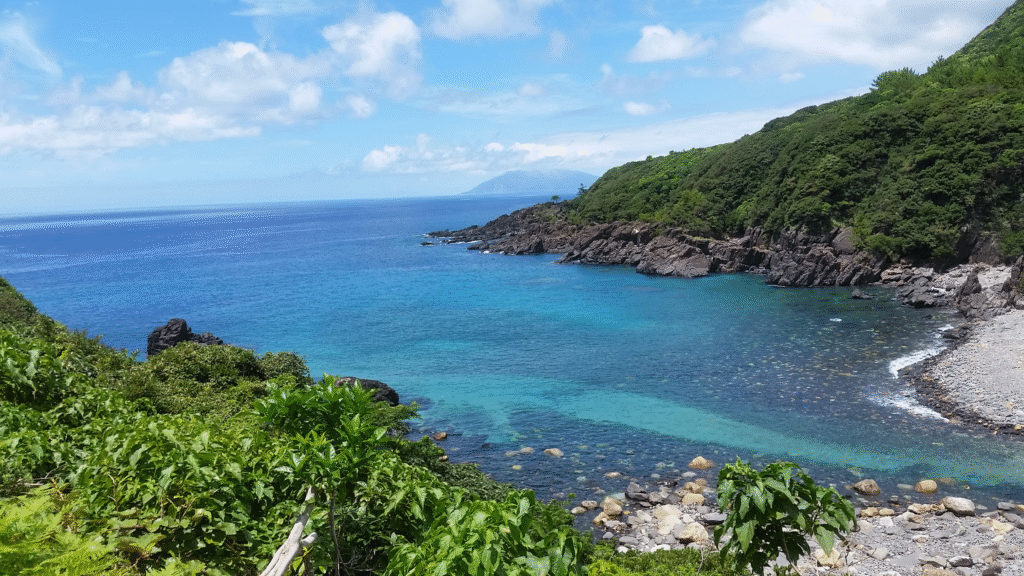

製造業の安全意識向上に屋久島研修が効果的な3つの理由

記事概要: 製造業の労働災害発生率低下に向けて、従来の安全教育を超えた革新的アプローチとして、屋久島の自然環境を活用した研修が注目されています。科学的根拠に基づき、なぜ自然体験研修が安全意識向上に効果的なのかを詳しく解説いたします。

製造業が直面する深刻な安全課題の現状

製造業に携わる皆様であれば、現場の安全管理がいかに重要かということを日々実感されていることと思います。しかし、残念ながら現在の状況は楽観視できるものではありません。

統計データが示す厳しい現実

厚生労働省が発表した「令和5年の労働災害発生状況」によると、製造業における深刻な状況が浮き彫りになっています。

令和5年の製造業における労働災害の状況は以下の通りです:

- 死亡者数: 138人(前年比2人・1.4%減)

- 4日以上の休業災害者数: 27,194人(前年比500人・1.9%増)

- 機械による「はさまれ・巻き込まれ」: 4,908人(前年比23人・0.5%増)

これらの数字は、単なる統計ではありません。ひとつひとつが貴重な人命と、その背後にあるご家族の人生に関わる重大な問題です。製造業の死亡者数は全産業の中でも建設業に次いで2番目に多く、死傷者数においては全産業で最多となっています。

従来の安全教育の限界

多くの製造業企業では、労働安全衛生法に基づいた以下のような安全教育を実施されています:

- 雇入れ時教育: 新入社員への基本的な安全知識の習得

- 特別教育: 危険有害業務に従事する労働者への専門教育

- 職長等教育: 管理監督者へのリーダーシップと安全管理教育

これらの教育は確かに重要で、法令遵守の観点からも必要不可欠です。しかし、近年の労働災害発生状況を見る限り、従来の座学中心の安全教育だけでは限界があることは明らかです。

「見て覚える」文化の危険性

製造業界には「見て覚える」という職人気質な教育文化が根強く残っています。しかし、リコーの製造業DXラボが指摘するように、「時に重大事故を引き起こすおそれがある機械・設備を扱う際には、曖昧な記憶を頼りにした操作では危険」です。

安全意識向上の本質的な課題

製造現場における労働災害の90%以上は、「不安全な状態(物的要因)」または「不安全な行動(人的要因)」が原因となっており、この2つが重なり合ったケースが全体の85%以上を占めています。

つまり、技術的な知識だけでなく、安全への意識や行動変容こそが根本的な解決につながる鍵となるのです。

理由1:自然環境が生み出す深い内省と気づきの力

千年杉が教える「時間軸の転換」

屋久島の縄文杉は樹齢7,200年以上とされ、何千年という時を生きてきました。この圧倒的な時間軸の前に立つとき、私たちの意識は根本的な変化を起こします。

日常の製造現場では、どうしても目の前の生産性や効率性に意識が向きがちです。しかし、千年の時を生きる屋久杉の前では、「なぜ安全が重要なのか」「誰のために安全でなければならないのか」といった本質的な問いに自然と向き合うことになります。

科学的に実証された自然環境の効果

森林医学の権威である千葉大学名誉教授・宮崎良文氏の研究によると、1990年に屋久島で行われた実験は「唾液に含まれるストレスホルモンの一種であるコルチゾール濃度を、当時の最新技術を使って分析した世界初の森林浴生理実験」でした。

その後の全国63か所での756名による大規模実験により、以下の科学的効果が実証されています:

ストレス軽減効果

- コルチゾール濃度の有意な低下: 森林環境では都市環境と比較してストレスホルモンが明確に減少

- 副交感神経活動の上昇: 森林観察で51.6%、森林ウォーキングで102.0%の活性化

生体調整効果

- 血圧の正常化: 高血圧の人は低下、低血圧の人は上昇する「生体調整効果」を確認

- 免疫機能の向上: NK細胞活性が1日で27%、2日で53%増強

これらの効果は、安全意識向上において極めて重要な意味を持ちます。ストレスが軽減され、心身が最適な状態になることで、危険察知能力や集中力が向上し、より深い学びと行動変容が可能になるからです。

「自分ごと」としての安全意識の芽生え

屋久島の自然環境では、参加者の方々は役職や肩書きを忘れ、一人の人間として向き合うことができます。携帯電話の圏外という環境も手伝い、日常の業務から完全に解放された状態で、以下のような内省が自然に生まれます:

- 「自分にとって本当に大切なものは何か」

- 「家族のもとに安全に帰ることの意味」

- 「同僚の安全を守ることの責任」

- 「次世代に安全な職場を引き継ぐ使命」

このような深い内省は、単なる知識としての安全教育を超えて、心からの安全意識を育むことにつながります。

実践例:自然環境での安全体験学習

屋久島の自然環境では、安全に関する体験学習を以下のような形で実施することができます:

登山における安全管理体験

- 事前準備の重要性: 天候確認、装備点検、体調管理

- チームワークの必要性: メンバー同士の声かけ、ペース調整

- 危険予知の実践: 足元の不安定さ、天候変化への対応

- 緊急時対応: 万が一の事態への備えと対処法

これらの体験は、製造現場での安全管理と多くの共通点があり、自然な形で安全意識の向上につながります。

理由2:チーム連携と相互信頼の構築

製造現場における人間関係と安全の相関性

製造業の労働災害分析において、人的要因が占める割合が90%以上であることは前述の通りです。しかし、この「人的要因」を個人の責任として捉えるだけでは、根本的な解決にはつながりません。

実際の製造現場では、以下のような人間関係の課題が安全に大きく影響しています:

- コミュニケーション不足: 危険情報の共有不備

- チーム内の信頼関係の希薄さ: 相互チェック機能の低下

- 階層を超えた対話の困難さ: 現場の声が上層部に届かない

- 「報告・連絡・相談」文化の形骸化: 形式的な報告に留まる

自然環境が生み出す「水平な関係性」

屋久島の森の中では、職位や経験年数に関係なく、全員が同じ条件で自然と向き合います。この環境では、以下のような自然な関係性の変化が生まれます:

相互依存の実感

森の中では、一人の力だけでは安全を確保することができません。天候の変化、道に迷う可能性、体調の変化など、様々な状況において仲間同士の支え合いが不可欠になります。

この体験を通じて、製造現場でも同様に「一人では安全は守れない」「チーム全体で安全を築き上げる」という意識が自然に芽生えます。

本音での対話の促進

森の静寂と自然の包容力は、普段は言えない本当の想いや懸念を表現しやすい環境を作ります。例えば:

- 「実は、このやり方に不安を感じていた」

- 「もっと安全について相談しやすい雰囲気にしたい」

- 「家族のことを考えると、もっと慎重になろうと思う」

このような本音の対話が、職場に戻った後の安全コミュニケーションの質的向上につながります。

科学的に実証されたチーム効果

フォレストデジタル株式会社と森林総合研究所の共同研究によると、「デジタル森林浴」でさえも以下の効果が確認されています:

- 副交感神経活動の上昇

- 心拍数の低下

- 気分と感情の好転

実際の森林環境であれば、これらの効果はさらに高まり、チーム内の心理的安全性向上に大きく貢献することが期待できます。

実践的なチーム連携体験プログラム

屋久島研修では、以下のようなチーム連携体験を通じて、安全意識の向上を図ることができます:

協働チャレンジ体験

- 登山でのペース配分: 体力の異なるメンバーへの配慮

- 野外調理での役割分担: 火の管理、食材準備での安全確保

- キャンプ設営での協力: 危険箇所の共有と助け合い

振り返りセッション

- 焚き火を囲んでの対話: 一日の体験から得た気づきの共有

- 相互フィードバック: 互いの安全への配慮についての感謝と改善点

- 行動計画の策定: 職場での安全向上に向けた具体的コミットメント

理由3:持続可能な行動変容のメカニズム

従来研修の「一過性」という課題

多くの企業で実施されている安全研修は、知識の習得に重点が置かれており、一時的な意識向上は図れても、持続的な行動変容にはつながりにくいという課題があります。

その理由として以下が挙げられます:

- 座学中心の受動的学習: 体験を伴わない知識は記憶に残りにくい

- 非日常感の欠如: 普段の職場環境では深い印象を残しにくい

- 感情への働きかけ不足: 理性的理解に留まり、心からの動機づけが困難

屋久島体験が創る「忘れられない記憶」

一方、屋久島での研修体験は、参加者の方々にとって生涯忘れることのできない強烈な印象を残します。これは以下の要因によるものです:

五感すべてを使った学習

- 視覚: 千年杉の圧倒的な存在感、原生林の美しさ

- 聴覚: 森のざわめき、川のせせらぎ、鳥の声

- 嗅覚: フィトンチッドによる森の香り

- 触覚: 木肌の感触、澄んだ空気

- 味覚: 清浄な水、自然の恵み

強い感情体験の伴った学習

人間の記憶は、強い感情を伴った体験ほど長期間にわたって保持されます。屋久島の自然が与える感動や気づきは、安全に関する学びを深く心に刻み込みます。

神経科学が明かす行動変容のメカニズム

近年の神経科学研究により、行動変容には以下のプロセスが重要であることが分かっています:

- 強い感情体験: 脳の扁桃体が活性化し、記憶を強化

- 新しい神経回路の形成: 体験学習により脳内ネットワークが再構築

- 反復と強化: 印象深い体験の思い出しによる行動の定着

屋久島研修は、これらすべての要素を自然に満たすことができる貴重な機会となります。

帰社後の継続的効果

屋久島研修の効果は、研修期間中だけに留まりません。参加者の方々は、日常の業務の中で以下のような場面で屋久島での体験を思い出し、安全行動を実践されます:

トリガーとなる瞬間

- 危険な状況に遭遇した時: 「屋久島の森で学んだ危険予知の大切さ」

- チームメンバーの不安全行動を目撃した時: 「仲間の安全を守る責任」

- 急いでいる時や疲れている時: 「家族のもとに安全に帰る約束」

自然な行動変容の例

- より積極的な声かけと危険の共有

- 安全装置の確実な使用習慣の定着

- チーム全体の安全意識向上への貢献

- 新人や後輩への安全指導の質的向上

組織文化への波及効果

屋久島研修を受けた方々が職場に戻った後、その体験と学びは組織全体に自然に波及していきます:

ストーリーテリングによる伝播

人は物語を通じて学ぶ生き物です。屋久島での体験談は、研修に参加していない社員の方々にも深い印象を与え、間接的な安全意識向上効果をもたらします。

リーダーシップの質的向上

研修を受けた管理職の方々は、より人間味のある安全指導ができるようになり、部下との信頼関係構築にも好影響をもたらします。

製造業特有の課題への屋久島研修の応用可能性

機械との協調作業における意識向上

製造業の労働災害で最も多い「はさまれ・巻き込まれ」事故の防止には、機械と人間の協調作業における細心の注意が必要です。

屋久島の自然環境では、人間が自然と協調して行動することの重要性を体感できます。急な天候変化への対応、足場の不安定な場所での慎重な歩行、野生動物との適切な距離感の保持など、これらの体験は製造現場での機械との協調作業に多くの示唆を与えます。

5S活動の本質的理解

製造業で重要視される5S活動(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)の意味を、屋久島の自然環境で深く理解することができます。

屋久島の森は、長い年月をかけて自然に形成された完璧な5Sの実践例です:

- 整理: 必要なものと不要なものの自然な分離

- 整頓: 各生物の適切な配置と役割分担

- 清掃: 自然のサイクルによる浄化システム

- 清潔: 清浄な空気と水の循環

- しつけ: 生態系のルールに従った行動様式

この体験を通じて、5Sが単なる見た目の美しさではなく、安全で効率的な環境を維持するための本質的なシステムであることを深く理解できます。

品質管理と安全管理の統合的思考

製造業では、品質(Quality)、コスト(Cost)、納期(Delivery)のQCDが重要視されますが、これらすべての基盤となるのが安全です。

屋久島の生態系は、長期的な持続可能性を追求する自然の品質管理システムの見本です。短期的な効率性よりも長期的な安定性を重視する自然の知恵から、製造業における安全と品質の統合的な考え方を学ぶことができます。

導入時の考慮点と成功要因

プログラム設計における重要なポイント

屋久島研修を製造業の安全意識向上に活用する際は、以下の点に配慮することが重要です:

参加者の身体的準備

- 事前の健康チェックと体力確認

- 適切な装備と服装の準備

- 天候や季節に応じたプログラム調整

学習目標の明確化

- 製造現場の具体的な安全課題との関連付け

- 屋久島での体験と職場での実践の橋渡し

- 個人とチーム双方の学習目標設定

事後フォローアップの仕組み

- 研修後の振り返りセッション

- 学びの職場での実践計画策定

- 継続的な効果測定と改善

投資効果の観点から

製造業における労働災害は、人的被害だけでなく、経済的損失も深刻です:

- 直接コスト: 医療費、労災補償費、生産停止損失

- 間接コスト: 信頼性低下、社員のモチベーション減退、採用困難

屋久島研修への投資は、これらの潜在的損失を考慮すれば、極めて合理的な経営判断と言えるでしょう。さらに、安全意識の向上は生産性向上にも直結し、長期的には大きなリターンをもたらす可能性があります。

他の研修手法との組み合わせ

屋久島研修は、従来の安全教育を否定するものではありません。むしろ、以下のような組み合わせにより、相乗効果を期待できます:

- 事前学習: 基本的な安全知識の習得

- 屋久島研修: 深い動機づけと行動変容

- 事後研修: 具体的なスキルの定着と継続的改善

まとめ:安全意識向上への革新的アプローチ

製造業における安全管理は、単なる規則の遵守や知識の習得を超えて、一人ひとりの心からの安全意識を育むことが最も重要です。

屋久島の自然環境を活用した研修は、以下の3つの理由により、従来の手法では到達できない深いレベルでの安全意識向上を実現する可能性があります:

- 深い内省と気づきの促進: 千年杉の前での本質的な問いかけと科学的に実証された自然効果

- チーム連携と相互信頼の構築: 自然環境が生み出す水平な関係性と本音の対話

- 持続可能な行動変容: 五感を使った強烈な体験による忘れられない学習

これらの効果は、製造現場での具体的な安全行動向上につながり、最終的には労働災害の大幅な削減に貢献することが期待されます。

製造業の皆様にとって、安全は最優先の課題です。従来の手法に加えて、屋久島の自然が持つ力を活用することで、より効果的で持続的な安全意識向上を実現していただければと考えております。

本記事でご紹介した内容について、貴社の製造現場の安全課題解決にお役立ていただければ幸いです。

株式会社創では、屋久島の世界自然遺産環境を活用した製造業向けの安全意識向上研修プログラムをご提供しています。屋久島の大自然の中で行う研修は、従来の座学では得られない深い気づきと本質的な行動変容を実現する可能性があります。

製造現場の安全管理を強化したい、社員の安全意識をより根本的に向上させたい、といった課題をお持ちの製造業企業様は、ぜひ一度ご相談ください。貴社の現状とご要望に応じて、最適な研修プログラムをご提案させていただきます。

組織の課題解決において重要なのは、表面的な対処療法ではなく、根本的な変化を生み出すアプローチです。

株式会社創では、屋久島の世界自然遺産の豊かな自然環境を活用した企業研修プログラムをご提供しています。

千年を超える屋久杉に囲まれた特別な環境での体験学習は、

従来の研修では得られない深い気づきと本質的な変化を実現します。

✓ チームの結束力向上

✓ リーダーシップ力の育成

✓ コミュニケーション活性化

✓ 組織エンゲージメント改善

✓ 離職率の削減

組織課題や人材育成についてお悩みの方、新しいアプローチをお探しの方は、お気軽にご相談ください。

貴社の状況に合わせた最適なソリューションをご提案いたします。

参考文献・調査データ出典

労働災害統計関連

- 厚生労働省「令和5年の労働災害発生状況」(2024年発表)

- 厚生労働省「令和4年の労働災害発生状況」(2023年発表)

- 中央労働災害防止協会「製造業安全対策官民協議会」資料

森林浴・自然環境効果関連

- 千葉大学環境健康フィールド科学センター・宮崎良文名誉教授研究

- 森林総合研究所・フォレストデジタル株式会社共同研究(2022年)

- 森林セラピーソサエティ「森林セラピーの健康効果に関する研究」

- 日本医科大学・李卿「森林浴の免疫機能に及ぼす効果」研究

製造業安全教育関連

- 現場改善ラボ「製造業の安全教育手法研究」(2025年)

- リコー製造業DXラボ「工場の安全対策研究」

- トヨタ自動車株式会社「安全衛生活動取組事例」

屋久島環境文化関連

- 屋久島環境文化研修センター研修実績データ

- 環境省「屋久島国立公園保護管理情報」

- 屋久島野外活動総合センター(YNAC)教育研修実績

本記事は上記の信頼できる一次情報源に基づいて作成されています。